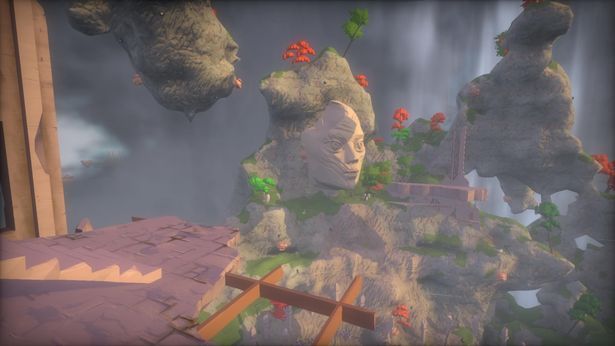

A Bossa Studios, com sede em Londres, está desenvolvendo o jogo que permite que uma comunidade de jogadores construa navios voadores para explorar um mundo cheio de ilhas flutuantes

Shaun Smith construiu uma reputação terrível com gangues de Liverpool - algo que ele usou para fazer os devedores pagarem ou assustar os credores

'Não havia nada na época que fosse sério ou ruim', disse a bela morena