Os assinantes do Spotify Premium for Family podem reivindicar seu alto-falante gratuito do Google Home Mini agora

Janeiro é mais tempo para caçadores de empregos - e para aqueles que saem - mas qual é a melhor maneira de parar sem cortar nenhum vínculo?

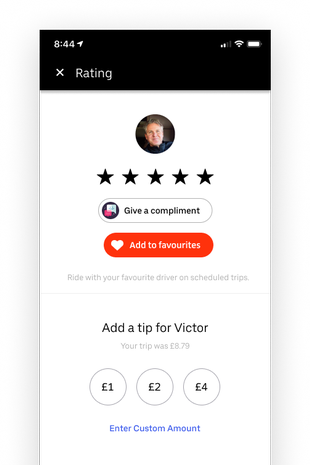

O novo recurso do Uber foi lançado hoje em todo o Reino Unido e permite que os passageiros 'favoritem' um motorista no final da viagem